Il tempo passa per tutti, anche per i mostri delle saghe horror che hanno popolato gli incubi di svariate generazioni.

E così, a ormai cinque anni dalla scomparsa di Tobe Hooper, creatore di Non aprite quella porta, la saga di Leatherface e famiglia arriva al nono capitolo, nell’arco di 48 anni.

In un periodo storico in cui, più che mai, la serializzazione e gli universi cinematografici hanno acquisito un’importanza centrale per l’industria cinematografica hollywoodiana, industria che, come ha dimostrato in un secolo di attività, è estremamente abile nel fagocitare tutto ciò che è vendibile, persino i film degli outsider, persino le opere che vanno contro alla stessa industria, sarebbe interessante fermarsi a riflettere su ciò che hanno rappresentato i capostipiti di queste saghe pluridecennali.

Sì, perché queste opere sono diventate saghe che a loro volta si sono fatte franchise, macchine da soldi, prodotti fatti con lo stampo che devono avere le caratteristiche che i fan riconoscono come peculiari del dato franchise.

La sorte spettata a Non aprite quella porta è toccata a molti altri classici del cinema horror: Halloween con 13 film, Venerdì 13 con 12 film, Nightmare con 9 film, Le colline hanno gli occhi con 4 film e la lista potrebbe continuare.

Fin da subito si è capito il potenziale commerciale di questi film ed è stato immediatamente sfruttato. In seguito, queste saghe sono andate a morire nel corso degli anni ’90, decennio critico per il cinema d’orrore, ormai saturo di slasher, tanto da ripiegarsi metacinematograficamente su sé stesso con Scream.

Nel corso dei 2000 però, in gran parte con la produzione di Michael Bay, è stato dato inizio a un’operazione di riesumazione di queste opere, cercando di dare nuova linfa alle saghe, il più delle volte con risultati pessimi ma con qualche felice eccezione, tra le quali vanno citati gli Halloween di Rob Zombie e Le colline hanno gli occhi di Alex Aja.

Rivedendo i capostipiti di queste saghe sorgono delle questioni che tornano utili nell’analisi del nuovo Texas Chainsaw Massacre.

In primo luogo, abbiamo parlato di “classici dell’horror” in riferimento a queste saghe. Effettivamente è così: se si pensa al cinema dell’orrore, i titoli citati saranno tra i primi a venire in mente, grazie soprattutto a dei villain diventati iconici nel corso degli anni.

Tuttavia, è ironico l’utilizzo del termine “classico” in riferimento a opere che sono nate come fortemente in contrasto con tutto ciò che era il cinema horror classico, quello appunto della Hollywood classica.

Opere che hanno dato vita a un nuovo concetto di orrore, molto più vicino alla realtà, alla quotidianità, rispetto ai veri classici del genere, ispirati per lo più dalla letteratura d’orrore e fantascientifica, con l’esempio emblematico dei mostri della Universal.

In secondo luogo, torniamo agli anni ’70 del new horror statunitense. I vari Hooper, Craven, Carpenter si sarebbero mai aspettati un tale successo e uno sfruttamento, quando non un abuso, delle proprie opere?

Opere nate in un contesto sociale e culturale che ormai si fatica a immaginare, gli anni della controcultura che hanno portato a una rottura all’interno del cinema hollywoodiano.

Certo, si potrebbe discutere di quanto l’avvento della New Hollywood sia stato effettivamente dirompente, cosa che ci porterebbe a trovare molte delle radici di quello splendido periodo cinematografico, niente meno che nel cinema hollywoodiano classico, spesso presentato come in contrasto con quello della New Hollywood.

Si potrebbe inoltre sottolineare come l’industria hollywodiana abbia intercettato subito questa new wave cinematografica, inizialmente antisistema, fagocitandola e inglobandola nelle sue logiche produttive.

Nonostante ciò, opere come Non aprite quella porta di Hooper o Le colline hanno gli occhi di Craven, erano realmente il prodotto di quel periodo storico, figlie dei cambiamenti sociali, della controcultura e di una lotta contro ai valori di una società che si sentiva ormai vecchia e passata.

Quella rabbia e quel disagio venivano impressi su pellicola, dando vita a opere sporche, violente, malsane, in cui l’orrore era reale e palpabile, nonostante non ci fossero i litri di sangue e lo splatter estremo dei seguiti.

Ciò che veniva rappresentato era uno scontro tra due facce degli Stati Uniti, quella progressista post sessantotto e quella conservatrice, fondata sulla violenza, con l’estremizzazione dei redneck del sud degli Stati Uniti.

Uno scontro che veniva esasperato, trasposto metaforicamente in chiave horror ma che, in fondo, non era molto lontano da film più smaccatamente impegnati. Si pensi, ad esempio, al finale di Easy Rider, una delle opere con cui si è aperta quella splendida stagione cinematografica.

Erano delle opere vitali e sentite, i cui autori difficilmente si sarebbero potuti immaginare il seguito che hanno avuto.

Come dicevamo, i capostipiti sono stati rifatti, alterati, violentati nel corso degli anni, con casi emblematici quali il remake di Niespel del 2003, una versione del film di Hooper svuotata di ogni significato, priva di anima, argomento che abbiamo trattato in uno dei primissimi articoli del sito.

Arriviamo così a questo nuovo Texas Chainsaw Massacre, di David Blue Garcia, scritto da Fede Álvarez e Rodo Sayagues.

Álvarez non è nuovo a operazioni di questo tipo, avendo girato il remake de La casa di Sam Raimi, con ottimi risultati.

Questa volta si è limitato a co-scrivere la storia e a produrre.

Il film di Garcia si presenta come un seguito diretto dell’originale di Hooper (come già fatto da altri capitoli della saga) e ne riprende in gran parte il plot.

Quattro ragazzi, borghesi radical chic, dopo aver ottenuto dei finanziamenti da parte di una banca, sono in viaggio verso un piccolo paese abbandonato del Texas, per riqualificarlo e renderlo una città moderna, alla moda, su loro misura.

Li seguono su un autobus un gruppo di potenziali acquirenti degli edifici del paese.

Il caso vuole però che si tratti proprio del paese in cui Leatherface sta trascorrendo la sua terza età in un orfanotrofio apparentemente abbandonato, insieme a Ginny, un’anziana donna che lo accudisce e che è riuscita a fargli “appendere al muro” la motosega.

Quando Dante, uno dei quattro ragazzi, chiama la polizia per far sfrattare Ginny, questa muore in seguito a un attacco cardiaco, risvegliando la sete di sangue di Leatherface.

Una trama semplice e lineare per un durata totale inferiore agli 80 minuti, escludendo i titoli di coda, bastano a Garcia per realizzare quello che probabilmente è il miglior capitolo della saga, in seguito ovviamente ai due irraggiungibili film di Hooper.

Partiamo dal presupposto che è impossibile, nel 2022, rifare il Non aprite quella porta del 1974. Ma era impossibile già negli anni ’80 e lo stesso Hooper lo aveva capito, facendo del secondo capitolo una sorta di commedia grottesca, stilisticamente agli antipodi dell’originale.

Questo perché, come detto, il film del 1974 è fortemente legato al contesto storico in cui è stato prodotto.

Parte del suo essere scioccante e disturbante deriva dall’”ingenuità” del pubblico di quegli anni, che si trovava di fronte a qualcosa di diverso rispetto a ciò a cui era abituato, di fronte a un nuovo tipo di orrore, molto più vicino e reale.

Tutto ruotava attorno a questo concetto di verosimiglianza: la camera a mano, la pellicola 16mm con la grana evidente conferivano un aspetto quasi amatoriale al film, come se si trattasse di riprese reali girate da un amatore. L’ambientazione poi, la celebre villa di campagna nei paraggi di Round Rock in Texas.

Tutto ciò, oggi, non sortirebbe lo stesso effetto sul pubblico, perché non è più ingenuo. Ha alle spalle decenni di cinema horror che hanno alzato sempre di più l’asticella del rappresentabile, arrivando alle derive gore e torture porn dei 2000, di cui abbiamo scritto in questo speciale.

Il genere slasher in particolare è stato decostruito innumerevoli volte da film come Scream, altra saga della quale è uscito un nuovo capitolo quest’anno.

Con il reboot di Non aprite quella porta, cominciato con il film di Niespel, nel 2003, ogni pretesa di verosimiglianza era andata perduta. Innanzitutto, la storia era ambientata nel 1974, nel passato, la rappresentazione degli hippie era macchiettistica, estremamente superficiale (non c’è da stupirsi, data la produzione di Michael Bay).

Tutti i capitoli che hanno seguito quello di Niespel hanno percorso la stessa strada, andando anzi a scavare nelle origini della famiglia di Leatherface, ancora più indietro nel tempo.

Già qui troviamo la prima differenza di questo nuovo Texas Chainsaw Massacre: si torna nel presente. E tornando nel presente si torna a parlare della contemporaneità.

I tempi sono cambiati, come dicevamo in apertura, e l’idealismo dei ’70 ha ceduto il passo a quello contemporaneo, al finto progressismo borghese dei protagonisti del film.

Se la parola chiave per descrivere il film di Hooper poteva essere “realtà”, in questo caso è senz’altro “finzione”.

Tutto è finto ma non si tratta di una finzione malamente celata, come nel caso dei capitoli della saga dal film di Niespel in poi, si tratta piuttosto di una finzione esibita dal primo minuto.

Che siamo nell’era dell’horror post-Scream è chiaro, non si può ignorare e così il film si apre con un servizio televisivo sul massacro del 1974, in Texas si vendono macabri souvenire di Leatherface: t-shirt, cavatappi e via dicendo. The Texas Chainsaw Massacre è diventato iconico come è stato nella realtà.

Si passa alla finzione dei protagonisti, al finto progressismo di cui parlavamo: l’auto elettrica da decine di migliaia di dollari, lo smartwatch, gli smartphone, l’idea di riqualificare una città del profondo Texas dando vita a una sorta di neo-comunità, non più hippie, ma radical chic, con gallerie d’arte, fumetterie e ristoranti alla moda.

Il tutto con alle spalle i finanziamenti bancari, senza preoccuparsi di sfrattare gli abitanti del paese.

Una borghesia di facciata perbenista, in realtà predatrice, che ricorda il modo in cui è stata rappresentata nella recente rivisitazione di Candyman, altro esempio di horror che affonda le radici nella contemporaneità.

I protagonisti non sono più gli ingenui e innocui personaggi del film di Hooper, fanno di tutto per farsi odiare e risvegliare il lato oscuro dell’America che, ovviamente, nonostante passino gli anni, è ben lontano dallo scomparire.

Leatherface viene dunque risvegliato per fare “giustizia”. Un concetto distorto di giustizia, quello che può avere uno psicopatico pluriomicida, certo, ma risponde a una violenza subita. Violenza perpetrata, chiaramente, non fisicamente, non con delle armi, i protagonisti sono attivisti che combattono contro all’uso delle armi da fuoco. Anche in questo caso un finto pacifismo, come viene lasciato per altro intendere dalla storia della vera protagonista del film, sopravvissuta a uno degli school shooting che periodicamente riaccendono i riflettori su uno dei grandi problemi del paese.

I protagonisti però si ritrovano, fuori da casa loro, in un gioco al massacro al quale non sono chiaramente pronti, perché la violenza ritorna a essere quella animalesca e fisica della vecchia America.

Non è un caso che, prima che il massacro abbia inizio, i protagonisti si imbattono in molti dei simboli del lato oscuro del paese: le armi da fuoco, i redneck, la bandiera dei confederati (diventata uno dei simboli della white supremacy). È una lenta discesa negli inferi, nelle viscere marce di una nazione, che si risolverà inevitabilmente nel sangue, ancora una volta con il trionfo, a quasi 50 anni dall’originale, del male.

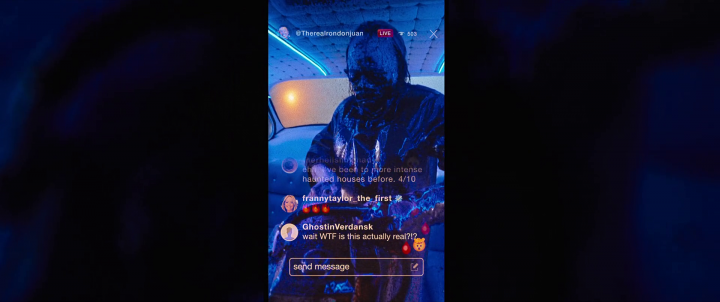

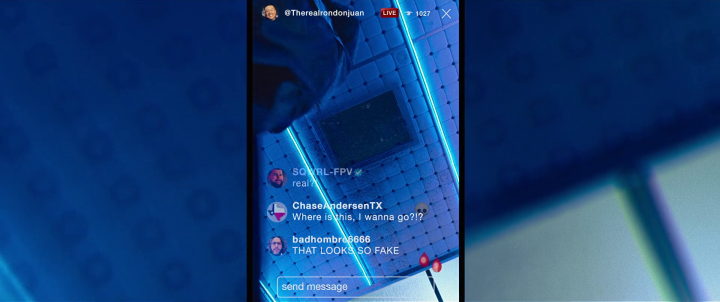

Una volta che i protagonisti, ormai ridotti a carne da macello, si trovano davanti all’incarnazione del lato oscuro degli Stati Uniti, non hanno altra arma con cui combattere Leatherface che non siano i loro smartphone, avviando dirette sui social, con tanto di commenti degli spettatori che ribadiscono la finzione del massacro in diretta.

Finta è addirittura l’ambientazione, un Texas che in realtà è una riproduzione del Texas, essendo il film girato in Bulgaria.

Che dire poi dell’estetica del film, molto lontana dalla sporcizia e l’amatorialità ricercata del capostipite, in linea invece con la patinatura dei prodotti Netflix, per la maggior parte assimilabili e fatti con lo stampo.

Ironico poi il fatto che lo scontro finale si svolga proprio all’interno di un cinema (abbandonato, sostituito da tutti gli altri schermi).

Chi è quindi Leatherface? Il mostro di sempre ma anche una sorta di Old Man Logan, il Sylvester Stallone di Rambo: Last Blood, vecchio reazionario che difende il suo territorio dall’invasione degli estranei (che siano messicani o radical chic) con una violenza brutale e animalesca.

Nonostante sia stato massacrato dalla critica, anche a ragione, perché il film è colmo di difetti, a partire dalle reazioni spesso inverosimili (ancora una volta, finte) dei personaggi, Texas Chainsaw Massacre resta il più interessante dei capitoli della saga che hanno seguito il secondo, splendido, film di Hooper.

Probabilmente è l’unico ad avere un senso, una sua ragione d’essere.

Scritto da: Tomàs Daniel Avila Visintin