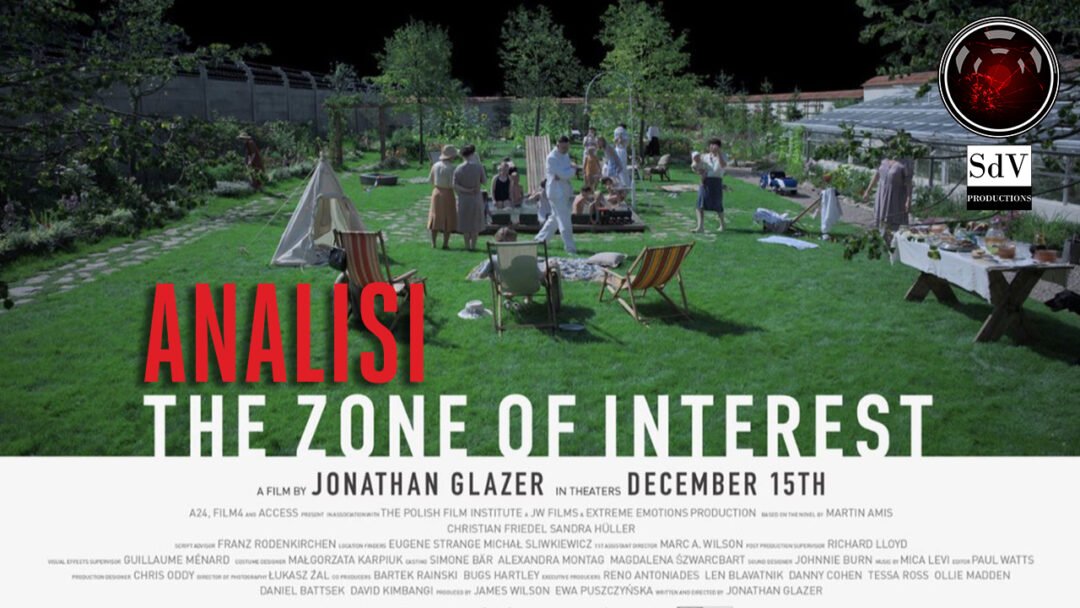

Sono rari i casi in cui un film si presenta immediatamente e inequivocabilmente come un capolavoro, come un’opera che segna un punto di arrivo (o un punto di non ritorno).

Senza alcun dubbio, è il caso di The Zone of Interest, quarto lungometraggio di uno dei registi più talentuosi tra quelli emersi a cavallo tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000.

Con un importante passato come regista di splendidi video musicali (per i Massive Attack, i Blur, i Radiohead, i Jamiroquai e altri ancora) e spot pubblicitari, ai quali ritorna saltuariamente, Glazer non è stato altrettanto prolifico nella sua carriera da regista cinematografico.

Quattro lungometraggi in più di vent’anni. Tutti però degni di nota, a partire dal cult Sexy Beast, passando per l’incompreso, e forse non del tutto riuscito, Birth, arrivando al capolavoro Under the Skin, una delle più affascinanti opere fantascientifiche del nuovo millennio.

Era il 2013. Nove anni di distanza da Birth a Under the Skin, dieci da quest’ultimo a The Zone of Interest.

Dieci anni necessari per sviluppare l’idea che Glazer ebbe, dopo aver concluso Under the Skin, di realizzare un film incentrato sull’olocausto.

Partendo dall’omonimo romanzo di Martin Amis, Glazer taglia tutto ciò che non è necessario, tenendo soltanto una, potentissima, idea di base: raccontare la quotidianità della famiglia di Rudolf Höss, comandante del campo di concentramento di Auschwitz dal 4 maggio 1940 al novembre del 1943 e poi dal 8 maggio 1944 fino al 18 gennaio 1945.

The Zone of Interest è l’ultima di una lunga serie di opere cinematografiche che hanno cercato di raccontare l’olocausto, uno dei momenti più bui della storia dell’umanità, talmente scioccante e arduo da comprendere, da aver segnato una frattura anche da un punto di vista filosofico e artistico.

Niente, in seguito all’olocausto, può essere uguale a prima.

In primo luogo per la consapevolezza degli abissi che l’essere umano è in grado di esplorare.

Consapevolezza che, inevitabilmente, si è anche riflessa in campo artistico.

Celebre è il pensiero di Theodor Adorno che, nel 1949, aveva scritto nel saggio Critica della cultura e della società: “scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie e ciò avvelena anche la stessa consapevolezza del perché è divenuto impossibile scrivere oggi poesie”[1], ritornando poi sulla sua affermazione nel 1958 scrivendo, nel saggio Note per la letteratura: “Il dire che dopo Auschwitz non si possono più scrivere poesie non ha validità assoluta, è però certo che dopo Auschwitz, poiché esso è stato possibile e resta possibile per un tempo imprevedibile, non ci si può immaginare un’arte serena. Essa degenera obiettivamente in cinismo, per quanto presa in prestito la bontà dell’umano comprendere”[2].

Un discorso che si può facilmente estendere all’arte in toto, includendo, ovviamente, anche il cinema.

Anche in campo cinematografico, infatti, ci si è domandato come rappresentare un tema così complesso, a tratti irrappresentabile.

Passando dai primi documentari sull’argomento, come Notte e nebbia di Alain Resnais, del 1955, cominciarono a moltiplicarsi le opere che rappresentavano l’olocausto a seguito del processo ad Adolf Eichmann del 1961, quindici anni dopo al processo di Norimberga.

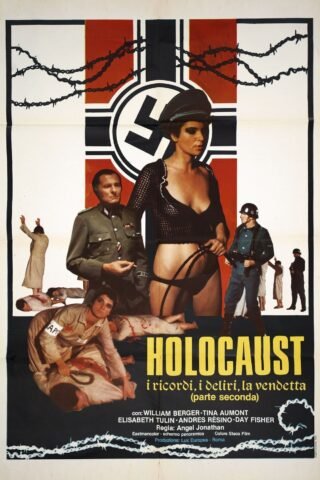

La seconda guerra mondiale e l’olocausto diventarono molto presto terreno fertile per il cinema di genere, arrivando alle derive più estreme di tutto il filone della Nazisploitation[3], sconfinando dunque in un campo che è quello del puro intrattenimento.

Shoah di Claude Lanzmann, documentario realizzato nel corso di 11 anni, tra il 1974 e il 1985, resta probabilmente l’opera più importante sul tema.

Lo stesso Lanzmann si è espresso su uno dei film più celebri riguardanti l’olocausto, Schindler’s List di Steven Spielberg, scrivendo l’articolo Schindler’s List is an impossible story[4], in cui criticava aspramente il film di Spielberg, facendo un discorso estendibile a quasi tutte le opere cinematografiche d’intrattenimento che hanno affrontato il tema.

“L’olocausto è unico in quanto, con un cerchio di fuoco, costruisce attorno a sé un confine che non si può oltrepassare, perché un certo tipo di orrore assoluto non può essere trasmesso […] sono profondamente convinto che esista un divieto di rappresentazione”.

E ancora: “La domanda può essere posta così: se si vuole testimoniare, allora si inventa una nuova forma o si ricostruisce? Penso di aver creato una nuova forma, Spielberg ha scelto di ricostruirla. […] Se avessi trovato delle riprese esistenti […] che mostrano come 3000 ebrei, uomini, donne e bambini, muoiono insieme, soffocando, in una camera a gas o un crematorio, allora non solo non lo avrei mostrato, lo avrei distrutto”.

Lanzmann ha inoltre sottolineato come, quella di Spielberg, sia una versione illustrata del suo Shoah. Una versione illustrata di qualcosa di impossibile da rappresentare, per di più raccontata dal punto di vista di un tedesco. Fa poi riferimento al fatto che Schindler’s List sia un melodramma, un film che fa commuovere e piangere gli spettatori: “Ma le lacrime sono una sorta di gioia, una catarsi”.

Debitore delle riflessioni di Lanzmann è, senza dubbio, lo splendido Son of Saul di Laszlo Nemes, del 2015, sul quale lo stesso Lanzmann si è espresso positivamente[5].

Son of Saul rappresenta un nuovo punto di vista cinematografico sull’olocausto, in cui le scelte estetiche di Nemes riflettono decenni di riflessioni sull’impossibilità delle immagini di rappresentare quanto accaduto nei campi di concentramento.

Ed è così che Nemes trova una possibile estetica in grado di farsi portatrice di tutte queste riflessioni, attraverso un geniale utilizzo del fuori fuoco e del fuori campo.

Il protagonista è sempre al centro dell’inquadratura, è sempre l’unico elemento messo a fuoco. Tutto il resto non si può vedere, rimane o fuori campo oppure completamente sfuocato, proprio perché impossibile da rappresentare.

Lanzmann ha apprezzato come Nemes abbia mostrato anche la resistenza attiva dei prigionieri, troppo spesso rappresentati esclusivamente come passivamente rassegnati al proprio destino.

Son of Saul invece si concentra sulla resistenza, che passa anche attraverso la produzione di immagini (esigenza umana irrinunciabile, anche in un contesto del genere), di documenti che possano testimoniare quanto accaduto nei campi. Sono solo quattro le fotografie scattate all’interno dei campi di concentramento dai prigionieri che sono giunte fino a noi[6].

Nemes mette in scena il momento in cui le fotografie furono scattate, inserendolo nel contesto narrativo del suo film.

Questa panoramica, per quanto breve ed estremamente riassuntiva, ci permette di avere un’idea del contesto nel quale va a inserirsi The Zone of Interest.

Si tratta probabilmente, insieme a Son of Saul, dell’unico tentativo di proporre un punto di vista cinematografico inedito sull’accaduto.

Le due opere, per molti versi agli antipodi, convergono proprio sull’idea dell’impossibilità di rappresentare visivamente l’orrore dei campi, giungendo però a conclusioni e a scelte estetiche diametralmente opposte.

Proprio per questo motivo, possiamo considerare Son of Saul e The Zone of Interest come un ideale dittico che riflette non solo sull’olocausto ma anche sulle possibilità linguistiche del medium cinematografico di rappresentare un orrore che, come abbiamo più volte ribadito, sfugge alla comprensione e ogni tentativo di estetizzazione.

Entriamo adesso nel vivo dell’analisi di The Zone of Interest.

Il film si apre con una sorta di overture musicale. Lo schermo è completamente nero e veniamo lentamente calati nel mondo della famiglia Höss e nel punto di vista che vuole farci adottare il regista, con una sequenza memore dell’apertura di 2001 Odissea nello spazio.

È paradossale parlare di “punto di vista” perché tutto prende il via da un altro senso, l’udito, con la splendida colonna sonora di Mica Levi.

Glazer mette subito in chiaro le cose, ribaltando la tradizionale gerarchia dei sensi che, specialmente in ambito cinematografico, vuole la vista come senso dominante.

E fin dal principio, è netto il contrasto tra udito e vista. L’inquietante traccia d’apertura viene contrapposta alle prime idilliache immagini che seguono lo schermo nero: la famiglia Höss sulla riva di un fiume che si gode una giornata soleggiata. È già evidente che saranno le musiche e soprattutto i rumori a raccontare ciò che la vista non può raggiungere.

Conoscendo Glazer, la scelta non sorprende. Al di là del passato nel mondo dei video musicali, cui già abbiamo accennato, basta pensare alla sequenza di apertura di Under the Skin. Anche in quel caso era lo schermo nero ad aprire il film, con l’accompagnamento sonoro dell’alieno protagonista che imparava il linguaggio umano.

Questa volta, il regista limita la musica a pochi precisi momenti: introduzione e finale, rispettivamente per immergersi e uscire da ciò che ci viene raccontato, oltre ad altri piccoli interventi, come durante le scene girate con la camera termica, su cui torneremo in seguito.

Onnipresenti invece sono i rumori provenienti dal campo di concentramento, che mai verrà mostrato: grida, spari, i treni in arrivo, i forni. Un inferno su terra, impossibile da vedere, ma onnipresente, nascosto, agli occhi (ma non alle orecchie), da un muro.

Nonostante Mica Levi avesse composto una soundtrack molto più ricca rispetto a quella che poi possiamo sentire nel corso del film, è stata progressivamente eliminata, ad esclusione dei momenti sopra citati, lasciando spazio al sound design di Johnnie Burn, frutto di mesi di raccolta di suoni e di missaggio.

Laddove in Son of Saul si optava per il sapiente utilizzo di una messa a fuoco che volutamente rendeva indefiniti i dettagli dei campi di concentramento, qui ci troviamo di fronte a una soluzione ancora più estrema: la totale rimozione visiva dei loro interni.

Ciò porta a un’altra scelta radicale e spiazzante: la totale assenza (ancora una volta, visiva) dei prigionieri. Il film si concentra sui carnefici.

La rimozione dell’elemento visivo è interessante sotto un altro aspetto.

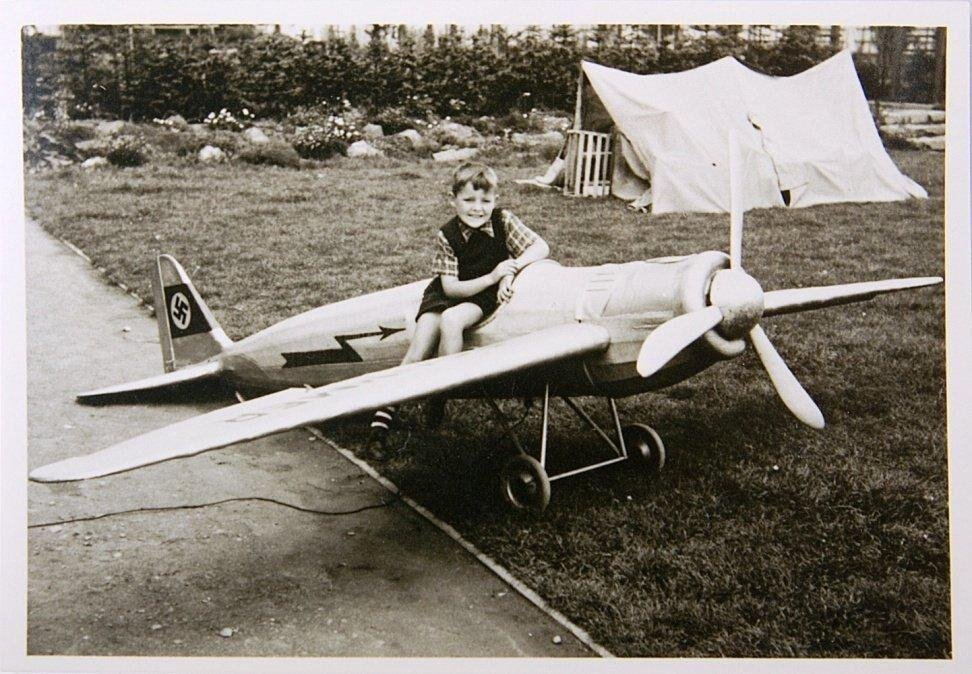

Abbiamo già accennato alle foto scattate all’interno di Auschwitz, centrali ne Il figlio di Saul. Anche in questo caso è fondamentale il riferimento alle vere foto della famiglia Höss e della loro casa confinante con il campo di concentramento.

Gazler e il resto della troupe si sono basati su una ventina di foto della famiglia Höss. Guardandole, si comprende quanto sia stato preciso il lavoro scenografico di ricostruzione della casa e soprattutto del giardino curato dalla moglie di Rudolf, Hedwig.

Facendo riferimento a un’inquadratura ricorrente, quella della piccola piscina nel giardino della casa, Glazer sottolinea: “è interessante notare che non ha mai fotografato il retro di questa inquadratura, e il retro di questa inquadratura mostra il campo. Ciò che stai guardando in questa immagine è una casa che potrebbe essere ovunque con una serra ben fornita. […] Questo è quello che volevano vedere ed è quello che volevano mostrare a sé stessi, credo. Ma è per questo che non ha scattato nessuna fotografia da un’angolazione inversa. Ma noi lo abbiamo fatto”[7].

La famiglia Höss, dunque, vive il proprio sogno, quello della casa di campagna, una sorta di locus amoenus a cui Rudolf ha accennato anche nella sua autobiografia (“Avere una fattoria che diventasse la nostra patria, il focolare per noi e i nostri figli, dopo la guerra intendevo infatti abbandonare il servizio attivo e comprare una fattoria”[8]) cercando di rimuovere il fatto che a separarli dalla sofferenza, dall’inferno di Auschwitz, sia soltanto un muro.

Gazler mette in scena genialmente questo (assurdo e impossibile) meccanismo di rimozione, non facendo vedere, come dicevamo, la vita dei prigionieri nei campi.

È ovviamente impossibile però non considerare quello che accade oltre al muro e lo si capisce da tutti quegli elementi stridenti che creano una frattura nell’apparente vita idilliaca della famiglia: una delle bambine soffre d’insonnia, la madre di Hedwig, in visita, se ne va via senza avvisare nessuno.

Su tutti, però, è proprio Rudolf a dare evidenti segni di instabilità: durante la festa in onore dell’operazione militare a cui è stato dato il suo nome, non riesce a socializzare, i suoi pensieri sono rivolti a come, logisticamente, sarebbe possibile gassare tutti i presenti. Ma ancora più evidenti sono i conati di vomito che lo bloccano mentre sta abbandonando l’ufficio, sul finale del film.

Avendo deciso di raccontare i carnefici e non le vittime, Glazer si è trovato davanti a una scelta ardua dal punto di vista estetico e narrativo.

La maggior parte dei film sull’olocausto fanno leva sull’emotività dello spettatore che, posto di fronte a tanto orrore, non può che empatizzare, aiutato anche da tutti gli artifici di cui dispone il cinema per manipolare emotivamente il pubblico (la colonna sonora struggente, i volti sofferenti degli attori e via dicendo), il che ci porta in territori vicini a quelli delle critiche di Lanzmann a Spielberg.

Glazer, anche da questo punto di vista, decide di percorrere una strada radicalmente diversa. Sicuramente più ostica, specialmente nell’ottica del pubblico di massa, ma più che mai coerente.

Si è optato per un’estetica che fosse il più possibile fredda, oggettiva, priva di connotazioni emotive.

Da questo punto di vista, ci troviamo agli antipodi de Il figlio di Saul. Laddove nel film di Nemes la traballante camera a mano pedinava il protagonista, standogli attaccato, concentrandosi sul suo volto (che, in fondo, come ricorda giustamente Cronenberg, è l’essenza del cinema), Glazer predilige i piani medi, mai troppi vicini ai personaggi.

La macchina è quasi sempre fissa (ci torneremo nel prossimo paragrafo), con dei punti di vista frontali, spesso dominati da simmetrie di kubrickiana memoria. La profondità di campo è sempre totale, non si isolano i piani come faceva Nemes, è tutto ugualmente a fuoco.

Inoltre, i personaggi sono quasi sempre al centro dell’inquadratura. Insomma, si tenta di restare neutrali, di non esprimere un giudizio, con poche, rarissime eccezioni (qualche carrellata o i dettagli dei fiori virati al rosso, con uno dei pochi interventi musicali di Mica Levi).

Allo stesso modo, anche la fotografia naturalistica rifugge l’utilizzo di luci artificiali di qualsiasi tipo, servendosi esclusivamente delle luci naturali e delle fonti artificiali presenti in scena (le luci della casa).

Tutti questi accorgimenti sono volti a privare il film di tutte quelle caratteristiche che fanno del cinema un mezzo espressivo particolarmente adatto a veicolare emozioni e soprattutto idee.

La scelta di mettere a fuoco un elemento piuttosto che un altro, di costruire l’inquadratura in un certo modo, di utilizzare un certo tipo di illuminazione. Tutto ciò porta alla costruzione di un punto di vista soggettivo e inevitabilmente a una presa di posizione (politica), che Glazer cerca in tutti i modi di evitare, lasciando spazio alla pura oggettività e al realismo.

Una sorta di dogma, come lo definisce lui stesso in varie interviste, che coinvolge ogni aspetto della realizzazione del film.

A partire dalle ambientazioni, tutte nei pressi di Auschwitz. Inizialmente, addirittura, si pensava di girare nella vera casa degli Höss, che però era inagibile, per cui si è deciso di restaurare una casa lì vicino, rendendola quasi identica a quella vera.

Passando poi per i costumi, minuziosamente studiati a partire dalle foto di cui parlavamo prima, se non addirittura i veri vestiti dell’epoca, come nel caso della ragazza polacca protagonista delle scene girate con le camere termiche.

E arriviamo proprio alla scelta delle camere termiche per le scene ambientate di notte, in linea con il vincolo autoimposto di girare solo con luci naturali. In assenza di luci, in notturna, la soluzione ideata è stata girare con delle particolari videocamere termiche che catturano il calore, non la luce, dando vita a delle sequenze quasi oniriche e che danno l’impressione, metaforicamente, di un mondo opposto a quello dei protagonisti, un mondo in cui la resistenza e il bene, ancora esistono.

La particolarissima estetica del film è anche frutto della scelta di girare in un digitale ad altissima definizione (6k) che in nessun modo cerca di nascondere la sua natura digitale e moderna.

Torna alla mente, per certi versi, la ricerca di un’estetica digitale portata avanti per anni da Michael Mann, in particolare il caso di Nemico Pubblico.

Leggendo le interviste a Glazer sembra di sentire le stesse cose dette da Mann ai tempi. L’obiettivo era quello di girare un film storico senza la classica patina d’epoca che hanno i film storici hollywoodiani ma, al contrario, come se si fosse realmente lì.

Il digitale ad alta definizione regala delle immagini nitide, cristalline, in cui si riescono a scorgere tutti i dettagli.

La profondità di campo tipica del medium digitale viene sfruttata, anziché mascherata, come quando si cerca di riprodurre l’estetica della pellicola in digitale.

Il risultato è un’estetica fredda, high tech, ultra moderna.

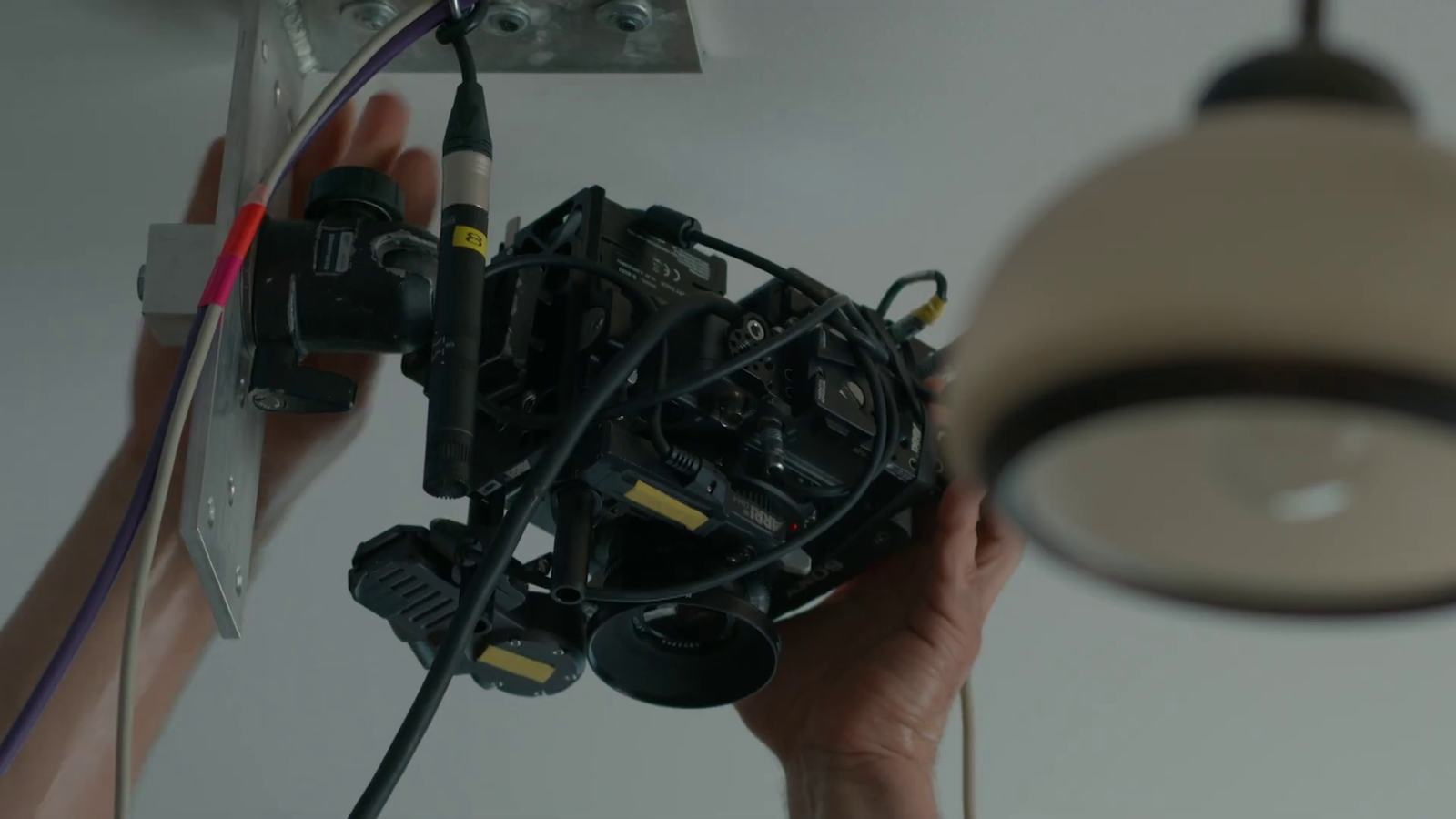

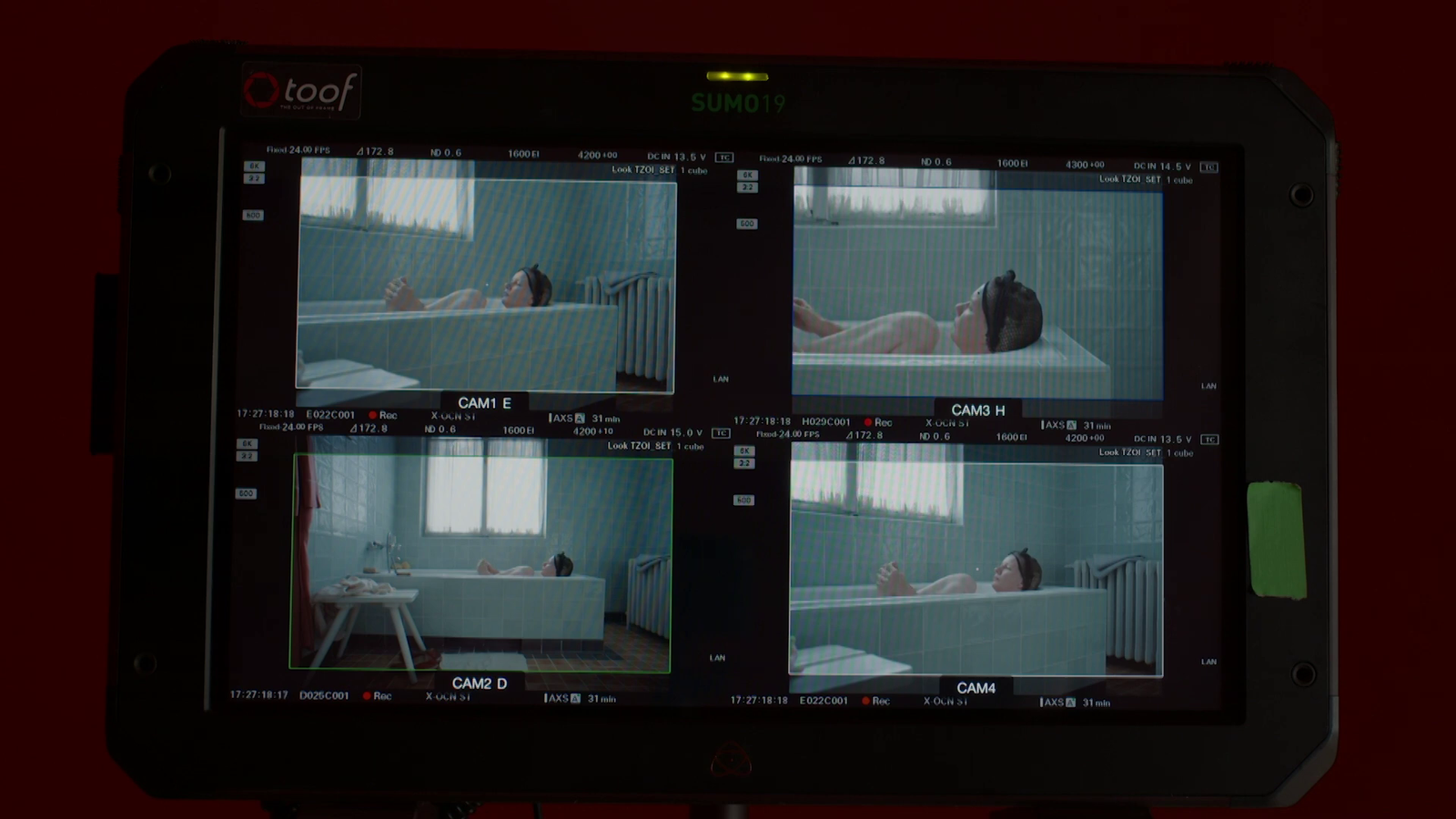

Atipico è anche il modo in cui sono state effettuate le riprese. Nella casa sono state piazzate 10 videocamere e 20 microfoni. Quando si girava una scena, si facevano partire tutte le videocamere e si registravano piani sequenza della massima durata consentita dalle schede di memoria, circa 10 minuti, andando poi ad assemblare in fase di montaggio.

Gli operatori stavano nella cantina della casa, il regista e il resto della crew dall’altra parte del muro che divideva la casa dal campo di concentramento.

Insomma gli attori erano da soli, a differenza dei tradizionali set cinematografici, in modo da farli immergere nelle ambientazioni e nella storia, lasciando molto spazio all’improvvisazione.

Tecnica che può essere vista come un affinamento di quanto già fatto da Gazler in alcune scene di Under the Skin, in cui venivano nascoste delle piccole videocamere nel furgone con cui la protagonista andava in giro a fermare i passanti, catturando le reazioni reali dei non attori.

In The Zone of Interest però, Gazler porta il suo discorso estetico alle estreme conseguenze, spingendosi in territori prossimi a un’estetica della sorveglianza, uno sguardo panottico definito dallo stesso regista come “Big Brother in a Nazi house”[9].

Uno sguardo iper-realistico, come dicevamo, iper-tecnologico, che sfrutta sapientemente tutte le tecnologie più innovative a disposizione (dalle videocamere 6k, all’intelligenza artificiale per fare upscaling delle immagini a bassa definizione ottenute dalla videocamera termica).

Qualcosa di realmente unico e innovativo, uno dei pochi casi di opere contemporanee in grado di decostruire e reinventare lo stesso linguaggio cinematografico.

Qual è, dunque, il risultato dell’operazione di Glazer ?

Semplicemente, senza mezzi termini, forse la miglior rappresentazione cinematografica del concetto di banalità del male formulato da Hannah Arendt nel diario che scrisse durante il processo ad Adolf Eichmann.

Nella prima parte del film viene messa in scena la quotidianità di una famiglia che, se osservassimo solo dal punto di vista scelto per le foto di cui abbiamo parlato precedentemente, potrebbe sembrare normale, banale appunto.

Non i mostri rappresentati in molti film, incarnazione del male puro, ma delle persone comuni, assuefatte alle violenze che venivano perpetrate a un passo da casa loro, quasi ciechi (si torna al tema della rimozione visiva).

Nella seconda parte invece, assistiamo alla burocrazia della guerra e alla pianificazione metodica di un genocidio, deciso e organizzato in ufficio, come si trattasse di un normalissimo lavoro da impiegato.

Ed è proprio sul finale che, quando il protagonista viene immobilizzato dal conato di vomito, è come se si squarciasse il tempo. Scruta lungo il buio corridoio dell’ufficio berlinese, finché non s’intravvede una luce. È una porta che si apre e ci troviamo catapultati nel presente, nella Auschwitz di oggi, museo delle atrocità di cui il protagonista è responsabile, in cui assistiamo alle quotidiane pulizie di quello che, un tempo fu una fabbrica di morte.

Si ha quasi l’impressione che il protagonista riesca a vedere per un attimo quello che la sua creazione sarà in futuro, la museificazione degli orrori da lui prodotti.

Tutto ciò per un solo istante, dopodiché il conato di vomito viene trattenuto. Può ricominciare a camminare, di ritorno verso la propria casa.

Gazler, non si è solo limitato a rappresentare il concetto di banalità del male di Arendt, ha cercato di andare oltre, ponendo questioni ancor più scomode, complesse e universali.

Come in Under the Skin, le domande sollevate riguardano l’umanità intera. Oltre alla banalità del male, vi è un quesito inquietante a cui pochi hanno cercato di dare una risposta compiuta: cosa avremmo fatto noi al loro posto? Come ci saremmo comportati? Per citare il produttore del film James Wilson: “Non siamo nazisti, ma abbiamo alcuni degli stessi comportamenti che vediamo nella famiglia Höss, di compartimentazione, di distogliere lo sguardo, ignorando ciò che accade oltre il muro”[10].

Gazler ci porta così in territori realmente scomodi, che riportano alla mente le risposte date dagli studi di psicologia sociale svolti a seguito del processo a Eichmann, su tutti il celebre esperimento di Stanley Milgram[11], psicologo che cercò di dare risposte alla domanda “è possibile che Eichmann e i suoi milioni di complici stessero semplicemente eseguendo degli ordini?”.

Le conclusioni a cui giunse, non sono quelle che probabilmente ci aspetteremmo e che vorremmo.

Non resta, quindi, che inseguire il barlume di speranza tenuto vivo da chi oppone resistenza. La resistenza dei prigionieri de Il figlio di Saul e quella della ragazza polacca di The Zone of Interest che, di notte, nonostante il rischio, cerca di nascondere del cibo nelle aree di lavoro dei prigionieri.

Una flebile speranza, che basta però per riuscire ad affrontare il male e l’oscurità che dominano il cinema di Glazer e che costituiscono la vera zona d’interesse di uno dei registi più interessanti della contemporaneità.

Scritto da: Tomàs Daniel Avila Visintin

Note:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_exploitation

[2] https://www.andergraundrivista.com/2021/02/22/il-verso-dopo-auschwitz-paul-celan-o-la-poesia-come-grido-dal-silenzio/

[3] https://www.andergraundrivista.com/2021/02/22/il-verso-dopo-auschwitz-paul-celan-o-la-poesia-come-grido-dal-silenzio/

[4] https://web.archive.org/web/20180822072900/http://www.phil.uu.nl/%7Erob/2007/hum291/lanzmannschindler.shtml

[5] https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/shoah-filmmaker-claude-lanzmann-talks-869931/

[6] https://www.jewishvirtuallibrary.org/sonderkommando-photographs-from-auschwitz?utm_content=cmp-true

[7] https://www.vanityfair.com/hollywood/zone-of-interest-jonathan-glazer-shot-list-awards-insider

[8] https://it.wikipedia.org/wiki/Rudolf_H%C3%B6%C3%9F#L’autobiografia

[9] https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-features/making-the-zone-of-interest-holocaust-modern-retelling-1235766323/

[10] https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-features/making-the-zone-of-interest-holocaust-modern-retelling-1235766323/

[11] https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_di_Milgram#cite_note-1